導入事例(J-CCOREs)

- HOME

- 導入事例(J-CCOREs)

- イソライト工業株式会社 様

イソライト工業株式会社 様

プロセス製造との相性の良さが決め手になり「J-CCOREs」を導入しました。プロセス製造業特有の複雑な工程を経た製品の原価管理も正確・迅速に行えるようになりました。

イソライト工業株式会社(以下、イソライト工業) 情報システム室長 水口 政浩氏、情報システム室 主任部員(課長)石垣 新一氏にJ-CCOREsを導入した経緯とその効果について詳しく聞きました。

導入のポイント

- 原価計算システムの早期稼働

-

- 最小限のカスタマイズで短期導入・稼働(約半年での立ち上げ)

- プロトタイプ計算により実現イメージを早期に可視化

- 疎結合による柔軟性の確保

-

- 生産管理システムとは別の管理粒度(加工機→工程分類)で原価計算を実現

- 原価管理専用のマスタでメンテナンス負荷を軽減

- 強力なExcel取込・連携機能の活用により、柔軟な運用形態と業務効率化を実現

- 実態に即した正確なコストの把握

-

- 製品グループ別の原価把握から、実際受払に基づいた工程・品目別の実際原価把握へ

- 制度会計と管理会計を一体で実現

- 多角的な採算分析の実現

-

- 経営情報の共有化、経営判断指標のタイムリーな提供

- 製品・セグメント・級・取引先別など多角的な収益分析の実現

イソライト工業について

イソライト工業は「耐火断熱」技術を主軸に事業展開している産業部材メーカーです。数千度の高熱となる工業炉の内部で使われるセラミックファイバーでは、国内トップシェア。また従来のアスベストを代替する、人体に無害な耐火断熱ファイバーの需要も増えており、営業利益は2015年から3期連続で最高益を更新しています。年商168億円、従業員数649名(グループ)、創立1927年(昭和2年)。

国内工場の原価管理にJ-CCOREsを活用

イソライト工業の製品概況と、J-CCOREsの活用概況を教えてください。

イソライト工業の主製品である「耐火断熱部材」は、「基本形態(レンガ系か、繊維系か)」、「耐火断熱性能」、「密度(重量)」など仕様に基づき、約70種類の製品グループに大別されます。製品の原価状況は、このグループ別に管理します。

製造形態は、大きくは「プロセス製造」です。レンガ系の製品は、珪藻土や粘土など基本原料を加工・焼成してつくります。繊維系の製品では、アルミナなど原料を高熱で熔解し、繊維形状に仕上げます。

いずれの場合も最終製品に至るまでのあいだ、半製品としてのプロセスを何層も経ることになります。半製品Aと半製品Bから作られたものを、半製品Cとして管理するようなことも珍しくありません。

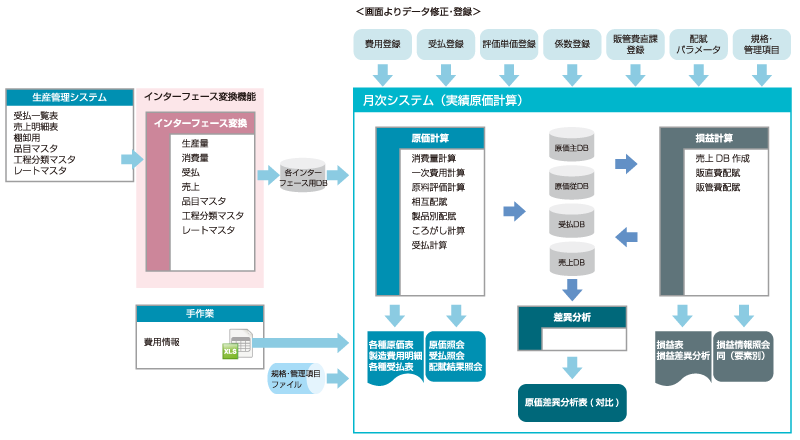

J-CCOREsは国内工場での原価管理に活用しています。生産管理や購買管理など各システムからJ-CCOREsでデータを吸い上げ、原価分析を行い、その結果を経営層、製造部門、営業部門が閲覧しています。

J-CCOREs導入前の課題

J-CCOREs導入前の課題について教えてください。

弊社特有の事情として、「原価計算手順と損益管理の標準化への対応」がありました。

まず、高度経済成長のころの弊社は「少品種大量生産」という業態であり、原価計算もシンプルでした。しかし時代が進むにつれ、弊社の顧客である製造業が、幅広く多種類の製品を作るようになり、それにつれて弊社への注文、要請も細かくなりました。

産業部材メーカーとして、このニーズにきめ細かく対応するため、弊社側の商品アイテム数は増加の一途をたどりました。そのような環境下で、弊社国内2工場は取り扱う品種が異なるため、原価計算も各工場独自の手順で次第に複雑化していきました。

また、販売管理と原価管理のコード体系とグループ体系が異なっていたため、損益分析の度に読み替えの手順が発生していました。それに加えて、案件ごとの損益計算には更に時間を要していました。

これ以外にも、次のような課題がありました。

- 計画原価と実際原価の差異分析(損益検討)の適切な実施

- 工場決算業務の日程短縮化

これらを解決するべく、2014年に原価計算システムを刷新することを決めました。まずはインターネット検索、取引先の紹介などを通じ、J-CCOREsを含む数製品を候補に挙げ、それらを社内で比較検討しました。

製品検討の比較基準

どのような基準で比較検討されたのでしょうか。

新たに導入する原価計算システムに対し、求めた要件は次のとおりです。

要件1.「原価計算システムとしての基礎機能」

原価計算システムに求められる基礎機能、仕様をあまねく備えていることを求めました。

要件2.「プロセス製造への適合性」

新たに導入する原価計算システムは、弊社の製造形態である「プロセス製造」に適合したものであるべきと考えました。

この点でJ-CCOREsは、カタログを見ただけで、「これはプロセス製造向きだ」と直感できました。ものの考え方、使っている言葉が、どこを読んでもしっくりきます。「ころがし原価計算」の記述ひとつとっても、「確かにウチでも同じ考え方をする!」と納得できる内容で、これなら要件定義や仕様設計も「同じ言葉を使って話せそう」だと思えました。

JFEシステムズによれば、J-CCOREsはJFEスチールの原価計算の考え方に基づいて作られている、とのことでした。ならば「プロセス製造」に向いたシステムであるのも納得です。この「プロセス製造との相性の良さ」が、他と比較したときのJ-CCOREsの最大の優位点でした。

要件3.「他システムに対し、疎結合であること」

原価計算システムは、「生産管理システムの更新の影響を受けないよう、『独立させて』運用する」という方針でした。したがって新たに導入する原価計算システムは、他システムに対し「疎結合であること」が必要でした。

要件4.「インターフェースの分かりやすさ」

原価計算システムは、主に経理部門が直接ユーザーになります。直感的に使える分かりやすいユーザーインターフェースであることを求めました。

要件5.「十分な実績、価格の合理性」

多くの製造業で十分な導入実績があり、かつ合理的な価格であることを求めました。

上記の基準で候補製品を比較検討したところ、J-CCOREsがイソライト工業の求める要件を最もよく満たしていたので、これに決定しました。2015年9月より構築を開始し、2016年4月には本稼働に至りました。

石垣 新一 氏

水口 政浩 氏

J-CCOREsへの評価、導入効果

現在のJ-CCOREsへの評価について教えてください。

まず定量的な効果としては、原価管理に要する事前準備工数が従来の「(ひと月あたり)3人日」から「1人日」に大幅短縮されました。

また「原価や損益の分析や異常値の原因特定が正確・迅速に行えるようになった」という効果も上がっています。従来は、製品グループ別の原価レポートを見て、原価の異常値を見つけた場合でも、「では、その異常値は製造プロセスのどこで生じたのか?」という詳細までトラッキングするのはきわめて困難でした。J-CCOREsでは、データをドリルダウンすれば、各種工程の原価を把握することができ、異常値の要因箇所を発見できるようになりました。また損益の分析については、様々なメッシュでデータを抽出することができ、分析の精度が向上しました。

システム概要図

先行ユーザーとしてのアドバイス

原価計算システムの導入を検討している企業に向けて「先行ユーザーとしてのアドバイス」などあればお聞かせください。

システム導入のときは「要件定義の段階から、各部門のキーマンを巻き込む」のが重要です。そこを省略すると、システム構築が相当に進んだ段階になってから、「やっぱりあの数字も入れたい」「この分析も必要」などの意見が出るからです。これを防ぐには、要件定義の段階から積極的に意見を出してもらう必要があります。

今後のJFEシステムズに対する期待

JFEシステムズへの今後の期待をお聞かせください。

イソライト工業は、今後もより優れた耐火断熱素材を開発・製造することを通じ、社会に貢献していく所存です。JFEシステムズにはそうした弊社の取り組みを、優れた製品、提案、サポートを通じて後方支援いただくことを希望いたします。今後ともよろしくお願いします。

- お忙しい中、貴重なお話しをありがとうございました。

事例カタログダウンロード