導入事例(J-CCOREs)

- HOME

- 導入事例(J-CCOREs)

- ニッポン高度紙工業株式会社 様

ニッポン高度紙工業株式会社 様

J-CCOREsを導入して精緻な原価計算ができるようになりました。

おかげで正確な損益管理ができるとともに、経理業務を大幅に効率化することができました。

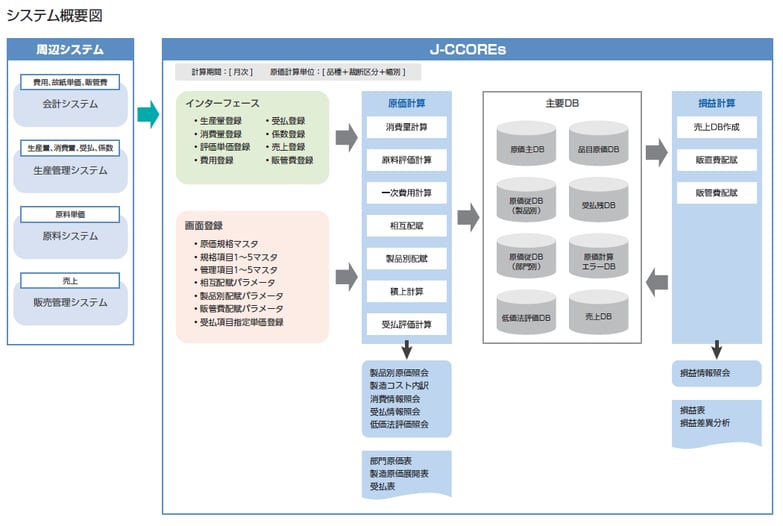

ニッポン高度紙工業株式会社(以下、ニッポン高度紙工業)はアルミ電解コンデンサや電池のセパレータのメーカーで、これらの製品の世界シェアトップを誇ります。同社は原価計算システムをJ-CCOREs(ジェー・シー・コアーズ)を採用して刷新されました。J-CCOREs採用に至る経緯とその効果について、同社 管理部経理課 課長代理 服部 高幸氏(写真右端)、同課 主任 田中 勇輝氏(写真中央左)、同部 総務課 係長 板岡 真也氏(写真中央右)、同部情報システム課 竹内 且典氏(写真左端)に詳しくお話を伺いしました。

導入のポイント

- 品種別実際原価の把握

-

- 現在の工程や品種の製造実態に沿った実際原価計算の実現

- 工程別費目別に配賦基準を細分化して設定することによる計算精度向上を実現

- 業務効率化・データ活用

-

- 原価計算過程の見える化とデータ在り処の明確化により各種業務の効率向上を実現

- データ取得やExcelによる加工が容易なため、経営層や営業部署への共有がしやすくなりデータ活用の幅が広がった

- 短期間導入

-

- パッケージの標準機能を最大限活用したノンカスタマイズ導入

- リモート会議と各種導入資料による綿密な打合せ実施と、認識齟齬低減による手戻りの回避

ニッポン高度紙工業の業態

ニッポン高度紙工業の事業内容について教えて下さい。

ニッポン高度紙工業は、1941年に高知県で創立し、土佐和紙の耐水性と耐熱性を高めた「高度紙」の販売を開始しました。その後、密度の高い紙と低い紙を1つにした「二重紙」の開発に国内で初めて成功し、本格的にコンデンサ用セパレータのメーカーとして歩み始めました。セパレータとは、コンデンサなどの中に入っているプラスとマイナスの電極を絶縁するためのもので、紙を加工してできています。最も薄いセパレータは厚さ15マイクロメートルで、約80マイクロメートルある髪の毛よりも薄くなっています。

ニッポン高度紙工業は、現在、アルミ電解コンデンサ用セパレータの分野で世界シェアの60パーセントまで占めるようになりました。このような当社の取り組みが評価され、経済産業省から、世界市場のニッチ分野で勝ち抜いている優良企業として「グローバルニッチトップ企業100選(2020年)」に選定されました。

また、ニッポン高度紙工業は、ISO14001を取得して事業活動による環境への負荷を減らす取り組みも行っています。その一環として240ヘクタールの森林を会社で取得し、自治体と森林保全協定を締結して、良質な保水能力を持つ森林を育てています。

従業員数は443名(連結2022年3月末現在)、売上高は18,074百万円(連結2022年3月期)です。

J-CCOREsの活用法

J-CCOREsはいつから活用されていますか。

2022年4月からJ-CCOREsの実際原価計算、損益計算オプションを本稼働しています。要件定義を開始したのが2021年4月で、運用テストに移行したのが同年10月。2022年1月からは旧原価計算システムと並行稼働させました。

要件定義から運用テスト開始までは6か月でしたが、短くはありませんでしたか。

当社は3月決算のため、決算期が変わる4月からJ-CCOREsを本稼働させたいと考えていました。それまでに運用テストだけでなく、経営層に対する報告、監査法人との調整が必要でした。それらに必要な期間を逆算すると10月には運用テストを始める必要がありました。

詳細は後述しますが、今回のJ-CCOREsの導入にあたってはパッケージの標準機能を活用しアドオンは入れない方針でしたので、スケジュール的に問題は無かったです。

服部 高幸氏

J-CCOREs導入前の課題

~原価計算は生産実態を反映できていなかった

J-CCOREs導入前は、どのように原価計算をされていましたか。

従来は、1990年代前半にスクラッチ開発されたシステムで原価計算をしていましたが、老朽化による以下のような課題がありました。

1.ブラックボックス化していた

古いシステムにありがちな継ぎはぎのシステムになっており、ブラックボックス化していました。加えて、古い言語で開発されており、開発したベンダーも撤退していました。そのため、メンテナンスに苦慮しており、生産工程が変わっても帳票の追加や分析機能の追加ができませんでした。

2.データの粒度が荒く、コストの見える化ができない

旧システムが構築された頃に比べ、製造する品種に高付加価値製品が加わり、工程数も変わりました。高付加価値製品とは、例えば、車載用途で事故防止のためにより高い信頼性が求められるような製品をいいます。使用する原材料も高品質のものであったり、別途加工を要したりするため、一般の製品よりも原価が高くなります。

このような事情から、現在は品種別に細分化した原価計算が求められますが、旧システムでは組別(カテゴリ別)でしか原価計算できず、粒度の粗いものとなっていました。そのため品種別の原価を計算するには、基幹システムから製造に関するデータを取得して別途集計する必要がありました。

3.データの活用が容易にできない

旧システムでは、構築当時の計算処理速度にあわせて単月分のデータしか保持できなかったため、データ分析が容易ではありませんでした。分析や資料作成に際しては、紙ベースで保管していたものを探し出して手入力するか基幹システムからデータを取得して加工する必要があり、リードタイムが長くなっていました。

このような状況に現場だけでなく経営層も課題感をもっていましたので、原価計算システムを刷新することを決めました。

原価計算パッケージ導入の要件

~プロセス製造業にフィットし、ノンカスタマイズで導入できること

原価計算パッケージの選定にあたっては、どのような要件で比較検討されましたか。

以下の3つの要件で比較検討しました。

1.プロセス型にフィットした原価計算システムであること

プロセス製造は組立製造に比して工程が複雑で、生産情報を細かく管理する必要があることから、プロセス製造業にフィットした原価計算システムであることが大前提でした。さらに、ニッポン高度紙工業が製造しているセパレータは約400種類あるため、細かい粒度で管理ができることを条件にしました。

2.カスタマイズなしに導入できること

経営層からは、今後のメンテナンスを考慮し、パッケージの標準機能を最大限活用し、カスタマイズなしで導入するようにと言われていました。そのためニッポン高度紙工業の工程を全てカバーできる製品であることが必須でした。

3.データ活用ができること

管理会計のための資料作りなどにもデータ活用したいと考えていました。そのために単純な計算だけではなく分析機能も重視しました。必要なデータがどこにあるのかすぐに分かり、エクセルなど加工しやすい形式でデータ取得できることも重要でした。

これらの条件で複数の製品を検討し、最終的にJ-CCOREsに決定しました。

J-CCOREsを選ばれた理由を教えてください。

J-CCOREsは、前述の選定条件を最も満たしていました。プロセス製造業にフィットした機能が充実しており、プロセス製造業用の原価計算システムとして完成しているとの印象を受けました。

また、インターフェースも使いやすく、ユーザ視点で作り込まれていた点も評価しました。例えば、同じデータ確認でも、画面参照で終わらせたいときとエクセルでダウンロードしたいときがありますが、どちらもできるようになっており、かゆいところに手が届く仕様となっていたのも好印象でした。

板岡 真也 氏

J-CCOREsの導入効果

~経理業務を大幅に効率化できた

導入効果について教えてください。

J-CCOREsを導入して、大きく3つの効果がでています。

1.工数削減

正確なデータを簡単に取得できるようになったことから、以下の場面で工数が削減できています。

①原価計算及び、管理会計業務

周辺システムとの連携が品種単位で行えるので、手入力の作業が不要となりました。従来は月次の原価計算に1~2日程度かかっていましたが、今は半日で終わるようになりました。

また、管理会計に必要な資料作成も、J-CCOREsのデータをテンプレートに取り込むことで、30分で対応できるようになりました。

②決算業務

従来は決算に用いるデータを原価計算システムから取得し、エクセルで加工していました。決算作業の途中で微妙に食い違いが生じることがありましたが、どこの計算設定に問題があるのか原因究明に時間がかかっていました。J-CCOREs導入後は、システム内で計算が完結し、何かあればエラー通知が出るので手間がかかりません。

③監査業務

監査法人との調整でも工数を削減できました。まず導入にあたって、監査法人から数値の正確性について、網羅的に検査するよう求められました。監査法人に検査結果を説明するにあたっては正確性の根拠も示す必要がありましたが、J-CCOREsは計算設定が明確なので手間をかけることなく説明ができました。次に、上流から下流に至るまでのコストの流れが把握できるようになったので、会計監査もスムーズに対応することができました。

これらの結果、従来3名で行っていた経理業務を2名で回せています。

2.データ精度の向上

原価計算の対象となる品種は旧システムでは数十種類でしたが、J-CCOREsでは数千種類と100倍以上になり、また、工程も細分化して配賦計算も追加しました。それにより現状に適合した工程別、品種別の原価計算ができ、損益を正確に把握できるようになりました。業務歴が短い社員でも力業をすることなく管理会計ができるようになりました。

3.データ活用の幅が広がった

J-CCOREsで把握できた各種データを全社の管理職と共有しています。必要なデータをボタンひとつで検索してエクセルでダウンロードできるので、各部署での活用の幅が広がり、その結果、各部署で原価を意識してもらえるようになりました。例えば、昨今、原材料費や動力費が高騰していますが、それらをどの程度、販売価格に盛り込むかを、J-CCOREsのデータを使って判断してもらえるようになっています。営業担当も原価の積み上げを意識して交渉するようになりました。

田中 勇輝 氏

短期間で導入するための工夫

短期間でスムーズに導入するために工夫されたことはありますか。

2つあります。まず、着手前に2か月かけて現状分析を行い、製造工程を細分化して、それぞれの工程に必要な機能・データを洗い出しました。これにより、メンバー間でデータ構造理解を深めることができました。

次に、運用テスト期間を並行稼働も含めると5か月かけ、さまざまなパターンを想定して検証し、起こりうる問題を可能な限り潰すようにしました。

これらの手順を踏んだことで、運用テストで想定値を大きく外れることはなかったですし、本番稼働後も大きな障害は発生していません。

JFEシステムズのサポート

~経理課内でも理解しづらい質問に的確に回答

JFEシステムズのサポートはいかがでしたか。

JFEシステムズの技術担当者は原価計算についての理解が深く、ときには課内の別の担当者も理解が難しい質問をしましたが、的確な回答をもらうことができました。 品種が数十種類から数千種類に増えたことに伴い、運用テストのチェック項目も膨大になり、多いときは月に約50通のメールのやり取りが発生しましたが、レスポンスは早かったです。細やかな説明資料も添付してもらえたので、後から再確認することができ、安心して本稼働に臨むことができました。

新型コロナウイルス流行下のためプロジェクト中の打ち合わせは、すべてオンラインで実施されましたが、支障はありませんでしたか。

我々も一斉にテレワークを経験しましたので、特に抵抗感はありませんでした。JFEシステムズの技術担当者は都度、詳細な資料を作成して画面共有し、丁寧に説明してくれたので、スムーズに理解することができました。

他社とのオンラインの打ち合わせでは、お互いの認識にずれがあることに気が付かず手戻りが発生してしまうこともありましたが、JFEシステムズの技術担当者は細部に至るまで確認を怠らず、お互いの認識の齟齬が生じないようにしてくれたため、最後までトラブルなくプロジェクトを進めることができました。

竹内 且典 氏

今後の予定とJFEシステムズに対する期待

今後、どのような取り組みをされるご予定ですか。

J-CCOREs導入により詳細なデータが取得できるようになったので、外部の分析ツールと連携して原価の変遷を視覚的にレポート化するなど、データを活用しやすい仕組みを作っていく予定です。まだ使い切れていないJ-CCOREsの機能もあるので、さらに活用してデータの精度と業務の効率をアップさせていきたいと考えています。

今後のJFEシステムズに対する期待について教えてください。

短期間でJ-CCOREsを本稼働できたのはJFEシステムズのサポートのおかげだと考えています。引き続き、手厚いサポートをお願いしたいと思います。

また、JFEシステムズはプロセス製造業に精通しているので、当社のかかえる課題を解決できるような別のシステム・ソリューションの提案も可能だと思います。ニッポン高度紙工業にフィットした提案があれば是非、お願いいたします。今後ともよろしくお願いいたします。

- お忙しい中、貴重なお話をありがとうございました。

※実績紹介に記載された情報は取材時点のものであり、お客様の社名などが閲覧される時点で変更されている可能性がございますがご了承ください。

事例カタログダウンロード

関連事例をみる

日清紡マイクロデバイス 株式会社 様

また、原因が特定できずにいた原価差額が解消され、適正な原価管理が可能になりました。

JFEアドバンテック株式会社 様

ユキグニファクトリー株式会社 様

トラブルもなく本稼働をスムーズに開始することができました。